Die weiteren Aussichten für Bäume im Eggarten sind trübe (Bild vom 27. Oktober 2024)

Die Projektentwickler haben in den letzten Wochen und Monaten einige Texte auf ihrer Eggarten-Website (eggarten-siedlung.de) veröffentlicht, die das geplante Quartier als besonders grün, ökologisch und klimaneutral bewerben.

Der Anspruch: ein klimaneutrales Stadtquartier

„Die Eggarten-Siedlung hat sich das ehrgeizige Ziel gesetzt, ein klimaneutrales Stadtquartier zu werden. Dazu bedarf es eines ganzheitlichen Ansatzes – von der intelligenten Anordnung der Gebäude und ihrer Niedrigenergiebauweise über die Nutzung regenerativer Energien wie Solarstrom und Geothermie aus dem Grundwasser bis hin zur Begrünung von Dächern und Fassaden und einer möglichst geringen Bodenversiegelung.“

Quelle: https://www.eggarten-siedlung.de/klimaschutz-im-eggarten/

Es geht also vor allem darum, den Energiebedarf beim Heizen niedrig zu halten, indem man entsprechend baut und dämmt. Außerdem möchte man Wärme und Strom aus überwiegend regenerativen Quellen zu gewinnen – für diesen Aspekt gibt es sogar Fördergelder vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz. Was steckt wirklich dahinter?

Niedrigenergiehaus und Holzbauweise?

Ein Zitat aus dem Text der Projektentwickler: „Kompakte Bauweise und gute Orientierung in Verbindung mit Niedrigenergiebauweise (KfW 55 oder besser) schützen Klima und Ressourcen.“ Jedoch ist der KfW-55-Standard (oder besser) seit 2023 für den Neubau sowieso vorgeschrieben, sodass dies als Pluspunkt entfällt. „Im Allgemeinen wird von Niedrigenergiegebäuden gesprochen, wenn der Energieverbrauch deutlich unter den rechtlich zulässigen Werten liegt“, schreibt Wikipedia, und das wäre hier nicht mehr gegeben.

Weiter im Text: „Viele Neubauten werden in Hybrid- oder Holzbauweise realisiert, um flexibel auf Nutzungsänderungen reagieren zu können.“ Holz ist grundsätzlich ein nachwachsender Rohstoff, wenn es aus nachhaltiger Forstwirtschaft kommt. Doch Wald wächst tendenziell schlechter und langsamer nach als früher, seit mancher Frühling oder Sommer viel zu trocken ausfällt, und bei den Fichten schlägt der Borkenkäfer zu. In besonders extremen Jahren kann der Wald unterm Strich sogar zur CO2-Quelle werden (siehe auch BMEL-Meldung zur Bundeswaldinventur 2024).

Bauwirtschaft und CO2-Ausstoß

Die Investoren haben bei ihrem Klimaziel einiges nicht einbezogen: Man bleibt vage, wenn es um den CO2-Ausstoß beim Bau geht, der oft als „graue Energie“ bezeichnet wird. Allein der Zement macht 8 % des globalen CO2-Ausstoßes aus (siehe Beitrag auf tagesschau.de).

Für Beton und Mörtel braucht man allerdings Zement. Dieser wird aus Mergel gewonnen, bei der Zementproduktion werden große Mengen CO2 freigesetzt. (Und nebenbei: Beim Abbau gehen außerdem im Mergel enthaltene Fossilien verloren.) Für Ziegelbauten ist noch relevant, dass für das Brennen von Ziegelsteinen im Ofen sehr hohe Temperaturen nötig sind, die derzeit meist durch fossile Energieträger erzeugt werden – das heißt, auch hier wird viel CO2 frei.

Die Projektentwickler: „Die geplanten Gebäude werden hohe ökologische Standards erfüllen und ‚graue Energie‘ minimieren. Es geht dabei um einen sinnvollen Einsatz von umweltfreundlichen, ressourcenschonenden und gesundheitsverträglichen Baustoffen.“

Quelle: https://www.eggarten-siedlung.de/klimaschutz-im-eggarten/

Die neue Eggarten-Siedlung wird abschnittsweise über mehrere Jahre errichtet werden – so war jedenfalls Ende März von den Eggarten-Projektentwicklern beim „Dialog“ im benachbarten Stadtteil zu hören. Man wird sehen, wie es nach den ersten Vorzeige-Häusern aus Holz weitergeht, wenn sich die Medien und die Öffentlichkeit kaum noch für die Siedlung interessieren – sofern es überhaupt dazu kommt.

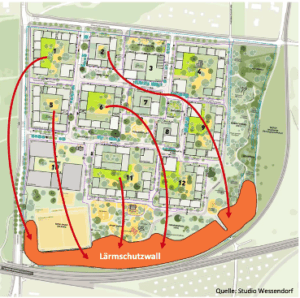

Lärmschutzwall statt alte Bäume

Quelle: https://www.eggarten-siedlung.de/kreative-und-innovative-wege-zur-co2-einsparung/

Das Problem: Solche Aufschüttungen sind nicht mit dort stehenden Bäumen kompatibel, weil das Material die Wurzelatmung ersticken würde – schon ein halber Meter Aufschüttung wäre den Bäumen zu viel. Das heißt, die Bäume am südlichen Rand des Eggartens müssten vor der Aufschüttung gefällt werden. Das dürfte das etwa ein Zehntel der Eggarten-Fläche ausmachen, wenn man die Zeichnung des Architekturbüros (siehe Bild links) betrachtet. Das betrifft auch einen Teil der Grünfläche östlich der Feldbahnstraße.

Begrünte Freiflächen auf den Dächern

„Blühende Dachlandschaften in der Eggarten-Siedlung“ heißt ein weiterer Text auf der Seite der Projektentwickler. Sie schreiben: „Rund ein Drittel der Dächer in der Eggarten-Siedlung sind als Gemeinschaftsdächer geplant. Die ‚Freiraum-Wohnzimmer‘ sollen als Aufenthalts- und Begegnungsraum für die Bewohner*innen dienen. Hier ist Platz für gemeinsames Essen, Spielen oder das Anlegen von Blumen- und Nutzgärten.“

Quelle: https://www.eggarten-siedlung.de/bluehende-dachlandschaften-auf-der-eggarten-siedlung/

Diese öffentlich zugänglichen Dachterrassen zählen als Freiflächen mit. Das heißt, sie stehen in einer dicht gebauten Siedlung nicht unbedingt zusätzlich zur Verfügung, sondern gehen in die Flächenbilanz ein und ermöglichen damit eine dichtere Bebauung als ohne derartige Dachgärten. Laut Grün- und Freiflächenverordnung der Stadt müssen außerhalb des Mittleren Rings seit 2017 nur noch 20 Quadratmeter pro Person zugänglich sein (davor waren 32 qm der Richtwert, siehe Bericht der Abendzeitung). Der gesamte Freiflächenanteil der geplanten Siedlung ist momentan noch nicht genau bekannt, klar ist nur, dass die Bebauung hoch und dicht ausfallen wird. Mehr dazu lesen Sie in einem früheren Blogartikel – Standpunkte-Magazin (1/2025) mit zwei Beiträgen zum Eggarten (und dem darin verlinkten Artikel von HeGe Schön).

Grüne Dächer fürs Stadtklima?

Ein weiteres Zitat zum Thema Dachbegrünung: „Die Bepflanzung von Dachterrassen trägt dazu bei, die Umgebungstemperatur zu senken und somit die Kühlung im Sommer zu verbessern, denn die Pflanzen absorbieren Sonnenlicht für die Photosynthese und geben Feuchtigkeit an die Umgebung ab.“

Damit begrünte Dachflächen die lokale Aufheizung tatsächlich etwas dämpfen und sogar die Umgebung kühlen, müssen die Pflanzen möglichst vital sein und in der Summe eine große Blattoberfläche haben. Eine dünne Schicht Substrat mit Mauerpfeffer ist einfacher, bringt aber weniger Kühlung – erst recht im Vergleich mit einer richtigen Wiese auf natürlichem Boden. Ein Teil der Dachflächen wird aber auch für Wege und Aufenthaltsbereiche benötigt werden, und bei Dachterrassen im Privateigentum kann man wahrscheinlich wenig Vorgaben über die Nutzung machen. Die von den Investoren ebenfalls erwähnten Gewächshäuser zählen gar nicht mit, weil sie sich aufheizen. Nicht begehbare Dächer werden vermutlich für Photovoltaik benötigt, wenn man viel Strom selbst erzeugen will.

Unabhängig von solchen Details können begrünte Freiflächen den alten Baumbestand und den unversiegelten Boden im Eggarten nicht ersetzen. Sie werden auch nicht kompensieren, dass hier eine stark verdichtete Bebauung in eine Kaltluftleitbahn gesetzt wird (siehe Artikel über Kaltluftbahnen und Stadtklima auf dieser Seite), auch wenn die Projektentwickler lapidar behaupten: „Außerdem wird eine Frischluftleitbahn freigehalten.“

Die Eggarten-Siedlung bei den Baugenossen

Es ist nicht genau bekannt, welche Genossenschaften im Eggarten bauen möchten, da in der Öffentlichkeit vor allem deren Dachorganisation GIMA eG auftritt. Ziemlich sicher ist nur, dass im Fall einer Realisierung mit den Genossenschaften die Wogeno München eG dabei sein wird. In ihren Rundbriefen wurde das Vorhaben „Eggarten-Siedlung“ gelegentlich vorgestellt, ihre Vertreter saßen auf PR-Podien zum Eggarten, und die Wogeno-Mitglieder erhielten Einladungen zu diesen PR-Veranstaltungen.

Im Rundbrief 68/2022 beruft sich die Wogeno auf Gebäudestandards der Stadt München, mit denen die Stadt in dieser Hinsicht bis 2035 klimaneutral werden möchte. Hinzu kommen einige weitere Schlagworte, die man auch von den Podien der Projektentwickler kennt: „Bauen und Wohnen – Energie – Mobilität – Freiflächen/Begrünung – Infrastruktur Quartier – Quartiersmanagement“.

Zum Quartiersmanagement zählt die Wogeno eine Energieberatung und einen „Bürgerfonds Energiewende“. Christian Stupka (Gründungsmitglied der Wogeno, bis Mai 2022 Vorstand der GIMA eG) schlug vor: „Ein Teil des durch die Nichtanschaffung eines Autos gesparten Geldes wird für eine Beteiligung am Bürgerfonds Energiewende eingesetzt. Mit diesen Mitteln kann dann beispielsweise an anderer Stelle eine PV-Anlage angeschafft oder ein Windpark miterstellt werden.“

CO2 durch Investments kompensieren?

Es geht also darum, in Windräder und Photovoltaik zu investieren, um den CO2-Ausstoß beim Bau oder Betrieb eines Neubaugebiets teilweise zu kompensieren. Die Dächer einer „Eggarten-Siedlung“ sind hier wohl nicht gemeint: Sie sollen sowieso teils mit Photovoltaikanlagen ausgestattet werden, um einen Teil des Strombedarfs zu decken. Das ist wirtschaftlich günstiger, als den Strom zu kaufen.

Geld soll also auch andernorts in Anlagen investiert werden. Doch wer hohe Einlagen für eine gerade zugeteilte Genossenschaftswohnung zahlen muss, die während der gesamten Nutzung der Wohnung unverzinst bei der Genossenschaft bleiben wird, hat nicht unbedingt viel Geld für eigene Investitionen in Bürgerwindkraft und Solarprojekte übrig. Was aus dieser Idee tatsächlich wird, ist völlig offen.

Und eine Frage zum Nachdenken über grünes Investment als CO2-Kompensation für ein Neubaugebiet: Was ist, wenn unter den Bewohnerinnen und Bewohnern der Eggarten-Siedlung einige Aktionäre von CO2-lastigen Industrien sind, zum Beispiel der Heidelberger Zement AG (2023 umbenannt in Heidelberg Materials) – zählt das auch mit und verschlechtert die Klimabilanz der betreffenden Siedlung?

Text und Foto: Irene Gronegger, Diplom-Geographin und freie Journalistin

Bearbeitungsstand: 11. August 2025