Seinen Namen verdankt der Eggarten wahrscheinlich seinem kargen Boden: In früheren Jahrhunderten wurde er landwirtschaftlich genutzt und hieß „Ödgarten“, weil er mehrere Jahre brach liegen musste, um sich von der Fruchtfolge zu erholen. Damals lag der Eggarten noch außerhalb der Stadt. Ein kleines Stück südwestlich davon befand sich die Gemeinde Moosach, etwa zwei Kilometer nördlich das Bauerndorf Feldmoching. Heute sind diese Orte Stadtteile von München.

Der Eggarten als Fasangarten (Fasanerie)

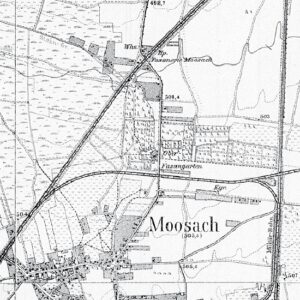

Im Gebiet des heutigen Eggartens lag der Obere Fasangarten. Er war mehr als doppelt so groß wie der Eggarten und erstreckte sich weiter nach Westen. Der letzte Fasanmeister Friedrich Sperr und seine Frau erhielten 1891 die Konzession zum Betrieb einer Bier- und Kaffeewirtschaft. Der Fasangarten entwickelte sich zu einem beliebten Ausflugsziel. Die Bahn errichtete in der Nähe auf der Bahnstrecke nach Freising den Haltepunkt „Fasanerie Moosach“. Auf dem hier abgebildeten Kartenausschnitt von 1910 (zum Vergrößern bitte anklicken) sind die Ortschaft Moosach, der Fasangarten und der Haltepunkt eingezeichnet.

Landwirtschaft und Aufforstung

Nach dem Ersten Weltkrieg gab es keinen Adel mehr und damit verloren auch die Fasanerien ihre langjährige Funktion. Der nun ehemalige Fasanmeister pachtete die verbliebenen Flächen, um sie für einige Jahre landwirtschaftlich zu nutzen. Der östliche Teil der Fasanerie war bereits im 19. Jahrhundert teilweise aufgeforstet worden, so auch der spätere Eggarten.

An diese forstliche Nutzung erinnert noch die „Daxetstraße“ im Eggarten hin, deren Straßenname nichts mit dem Dachs zu tun hat, sondern mit „Daxn“: So nennt man im bairischen Dialekt die Zweige von Nadelbäumen, die man früher zum Feuermachen nutzte. Nach einer Baumfällung ließ man keine Reste im Wald liegen, die Menschen konnten alles brauchen und verwerten. Rehstraße, Marderstraße und Hasenstraße deuten ebenso auf einen Bezug zum Wald hin. Eine Fasanenstraße gibt es im Eggarten hingegen nicht.

Die Kolonie Eggarten im Erbbaurecht

Im Rahmen der Revolution von 1918 beschlagnahmte der Staat das Eigentum des ehemaligen bayerischen Königshauses. Die „Verwaltung des ehemaligen Kronguts” kümmerte sich nun um die ehemals königlichen Kunstschätze, Schlösser, Parkanlagen und auch die ehemaligen Fasanerien.

Im Jahr darauf vergab die Krongutsverwaltung die ersten Erbpachtverträge für Grundstücke im Eggarten mit einer Laufzeit von 80 Jahren. Auf den 1.750 Quadratmeter großen Grundstücken durften die Siedler ein Haus nach bestimmten Vorgaben und flache Nebengebäude wie Holzlager und Hühnerställe errichten. In ihren großen Gärten bauten die Bewohner Kartoffeln, Gemüse und Obst zur Selbstversorgung an. Sogar die Straßen mussten die Siedler selbst anlegen und unterhalten. Nördlich davon lag noch Felder und Heiden, die bis Feldmoching reichten.

Die Eggarten-Siedlung umfasste 84 Grundstücke, 62 wurden von ihnen bis zum Jahr 1926 bebaut. Hier lebten vor allem Arbeiter und angestellte Handwerker mit ihren Familien. Es gab auch eine Kirche, eine Gastwirtschaft und im Lauf der Jahre mehrere Lebensmittelgeschäfte, zeitweise bestanden zwei oder drei gleichzeitig. In der Daxetstraße/Ecke Feldbahnstraße gab es einen „Konsum“, in der Rehstraße ein Milchgeschäft. Die „Kantine Eggarten“, das erste Gasthaus, lag in der Eggartenstraße. Ein größeres Lokal mit Wirtswohnung wurde 1929 fertiggestellt. Brauereien und Gastwirte wechselten, der Bierabsatz blieb hoch und bewegte sich in der Zwischenkriegszeit um 400 Hektoliter im Jahr.

Die Verhandlungen über den Bau einer Kirche begannen bereits 2021, doch die Inflation bremste das Vorhaben lange aus. Schließlich ging es ganz schnell: 1932 wurde die Notkirche „Sankt Thaddäus“ eingeweiht, die in wenigen Monaten als Holzbau errichtet worden war. Doch die Gemeinde konnte die Kirche nur acht Jahre lang nutzen.

Die Reichsbahn übernimmt den Eggarten

Die Reichsbahnbaudirektion München kaufte den Eggarten und die ehemalige Fasanerie von der Krongutsverwaltung, um dort einen Rangierbahnhof zu bauen. Die Erbbaurechte waren im Kauf nicht enthalten.

Das ehemalige Wirtshaus Fasanerie westlich des Eggartens wurde 1939 abgerissen, um dem geplanten Rangierbahnhof Platz zu machen. Die Reichsbahndirektion teilte der Kirchenverwaltung von Sankt Thaddäus mit, dass ihre Notkirche im künftigen Baugelände des geplanten „Verschiebebahnhofs München Nord“ liege und beseitigt werden müsse. Die Kirchengemeinde handelte eine Ablösung für die Erbpacht aus und baute die Kirche im Herbst 1939 sorgfältig ab, damit sie in Eschenried (7 km westlich gelegen) wieder aufgebaut werden konnte. Auch 20 Siedler verkauften ihr Erbpachtrecht an die Reichsbahn und mussten sich eine neue Bleibe suchen.

Die Gottesdienste im Eggarten fanden bis 1941 im Tanzsaal des Gasthauses statt. Dann endete der Betrieb, weil die Reichsbahn den gesamten Grund gekauft hatte. Bei den Verhandlungen über die Ablösung des Erbbaurechts war die Brauerei geschickter oder besser gestellt als die Kirchenverwaltung, so dass man sich nicht einigen konnte. So blieb das Gasthaus stehen und wurde in den folgenden Jahren von der Wehrmacht genutzt.

Der geplante „Verschiebebahnhof München Nord“ wurde hier aber nie gebaut. Realisiert wurde jedoch der Nordring der Bahn, der bis heute am Eggarten vorbeiführt.

Der Eggarten nach dem Zweiten Weltkrieg

Ein Teil der Häuser war von der Reichsbahn übernommen worden, andere waren im Krieg zerstört worden. Nach Kriegsende standen im Eggarten nur noch 20 bewohnbare Häuser. Dennoch eröffnete bereits im Herbst 1945, nach dem Auszug der amerikanischen Streitkräfte, ein Gastwirt seine Schankwirtschaft. Das Gebäude stand bis 1970.

Da der Eggarten nun der Bahn gehörte, deren Personal dringend Wohnraum benötigte, entwickelte er sich allmählich zu einer kleinen Eisenbahnersiedlung. Die rund 60 unbebauten und geräumten Parzellen verpachtete die Bahn Landwirtschaft als Kleingärten.

Die weitere Entwicklung des Eggartens im 21. Jahrhundert finden Sie unter Chronologie der Planungen und Aktionen auf dieser Seite aufgelistet.

Einen Überblick in Textform bekommen Sie im Einführungsartikel über das Bauvorhaben „Eggarten-Siedlung“ in München: Ein Modellquartier in der Frischluftschneise?

Literatur zur Geschichte des Eggartens

Bürgerverein Lerchenau e.V.: Der Eggarten – Das verlorene Paradies. München im Juni 2013. Erschienen als Begleitheft zu einer Ausstellung des Bürgervereins.

Volker D. Laturell, Georg Mooseder: Moosach. Entstehungs- und Entwicklungsgeschichte eines Münchner Stadtteils mit den Ortsteilen Moosach, Hartmannshofen, Nederling, Eggarten und Olympia-Pressestadt. Verlag Dr. Benno Tins Söhne.

Band I: Von den Anfängen bis 1800, München 1980.

Band II: Von 1800 bis zur Gegenwart, München 1985.

(Diese Bücher finden Sie im Präsenzbestand der Bayerischen Staatsbibliothek in München.)

Zusätzliche Literatur zum Oberen Fasanengarten finden Sie unter dem betreffenden Wikipedia-Artikel.

Quellenangaben: Der alte Kartenausschnitt zur Fasanerie ist der Wikipedia entnommen. Das Luftbild von 1941 zum Kiesabbau stammt aus dem Begleitheft zur Ausstellung, dort ist das Landesamt für Vermessung und Geoinformation genannt.